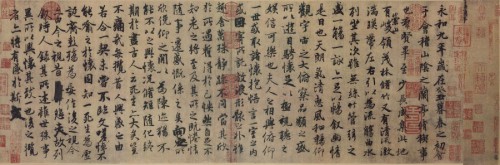

Примерно в это время более 16 веков назад на дружеской вечеринке родился каллиграфический экспромт, которому было суждено стать «первым свитком Поднебесной», самым узнаваемым и ценимым в мире каллиграфов. Написанный величайшим мастером Ван Сичжи, которого в Китае называют «шушэн» - святой каллиграфии, «Павильон орхидей» оказал огромное влияние на развитие каллиграфии, став классикой искусства, совершенным образцом для копирования, а сам круг художников и поэтов эпохи Цзинь - предметом подражания многих последующих поколений. Оригинал «Ланьтин сюй» - так на китайском звучит беседка орхидей, до нас не дошел. Мы можем созерцать лишь позднейшие копии, лучшие из которых, по мнению знатоков, лишь слабое отражение оригинала, в котором иероглифы по внутренней мощи и изяществу напоминали современникам летящих драконов и танцующих фениксов. В чем тайна текста, который до сих пор чтут в Китае, его последующая судьба и, наконец, что было важно для интеллектуалов той эпохи, что питало их творческое вдохновение пойдет речь в этой статье.

В третий лунный день третьего месяца 353г., в годы правления императора Му, 41 литератор и ученый встретились по обыкновению у подножия горы Лянджу, что в окрестностях Шаосина, в загородном доме знаменитого каллиграфа Ван Сичжи, которого в Китае называют «святым каллиграфии». Говорят, в этих местах выращивал орхидеи еще легендарный князь царства Юэ, Гоузцянь, (5 в. до н.э., период Весны и Осени), возможно это и послужило названием домика «Павильон орхидей» (Ланьтин), где по преданию проводил спокойно и счастливо свои дни великий мастер. В области Гудзи нашли пристанище многие ученые, литераторы, государственные деятели, спасшиеся бегством на юг, когда династия Цзинь была изгнана из Чаньани. Среди них были выдающийся военачальник Се Ань, поэт Сунь Чо, известный также как прекрасный каллиграф, знаменитый каллиграф в стиле кайшу Ли Чун, поэт Сюй Сюнь, Чжи Даолинь, комментатор Чжуандзы и автор комментариев к буддийским тестам, а также два сына Ван Сичжи. Это утонченное и веселое общество собралось для празднование ритуала очищения, чтобы очистить тело от недугов, а душу от воздействия недобрых, чуждых сил. Павильон орхидей возвышался на островке между двумя рукавами реки Чжэцзян, среди живописных гор, покрытых лесами. Сидя в соответствии с ритуалом очищения на берегу реки, гости наслаждались вином и беседой друг с другом. Чарки плыли на широких листьях лотоса по течению, и те кто смог поднять и осушить их, распевал стихи. Эта ритуальная игра («лю шан»- плывущие чарки) была кульминацией праздника. С наступлением вечера гости захотели запечатлеть воспоминания об этих счастливых часах и каждый написал стихотворение. Шестнадцать из них, слегка опьяненные вином, оставили свои тексты незаконченными. Ван Сичжи написал стихотворение первым и добавили ко всему собранию написанных в этот вечер стихов предисловие – «Лантинь сюй» («Предисловие из Павильона орхидей»). Этот свиток написанный на великолепной бумаге цаньцзянь - «кокон шелковичного червя» кистью из шести крысы уже много веков считается «первым свитком Поднебесной», величайшим образцом каллиграфического искусства, который мог быть создан лишь с божественной помощью. По свидетельству жития Ван Сичжи, он до конца жизни не смог повторно достичь такой же вершины. Интересна дальнейшая судьба самого оригинала «Лантинь сюй». Автограф трепетно хранился его потомками пока, триста лет спустя, первый император династии Тан Тай-цзун, сам человек образованный и талантливый каллиграф, ревностный поклонник творчества Ван Сичжи, захотел собрать у себя все произведения цзиньского гения. Не жалея сил и затрат, он повелел разыскивать по всей империи « следы туши» великого мастера. Он собрал практически все, недоставало только автографа «Предисловия…». Узнав, наконец, где его по слухам можно найти, он трижды присылал гонцов к хранителю свитка монаху Бяньцаю, с требованием уступить трону сокровище, но каждый раз под тем или иным предлогом получал отказ. Тогда он прибег к хитрости, попросив царедворца Сяо И, облачившись в одеяние чаньского монаха, войти в доверие Бяньцая. Долгие часы они проводили за шахматами, игре на цине, разговорах о каллиграфии. В довершение Сяо И показал свою замечательно выполненную копию одной их работ Ван Сичжи. Тронутый приверженностью и любовью мнимого монаха к каллиграфии, Бяньцай все-таки показал ему вожделенный манускрипт, с которым Сяо И спустя время бежал в столицу, где был щедро вознагражден императором. А бедный монах был так опечален потерей, что не прожил после и года. Император Тай-цзун настолько дорожил этим сокровищем, что выразил волю быть погребенным вместе с ним, что и исполнил его наследник в 650г., положив в гробницу нефритовый ларец с оригиналом. До нас дошли лишь эстампажи, сделанные сразу по высочайшему повелению, которые и стали объектом копирований. Согласно мнениям знатоков даже лучшие экземпляры были не более чем слабым отражением оригинала, в котором иероглифы уподоблялись летящим драконам и танцующим фениксам. До сих пор в Китае чтут знаменитый текст, написанный однажды весенним вечером в далеком четвертом столетии. В чем тайна такой славы и почтительного восхищения многих поколений литераторов и каллиграфов? Поэты, которые собрались в Павильоне орхидей, жили в суровую эпоху, когда на север от Янцзы страна была оккупирована «северными варварами». Эмигрировав на юг, многие из них лишились корней и хотя по рождению принадлежали к верхушке общества, по сути превратились в «фу кэ» - бродяг. Сам Ван Сичжи в бытность чиновником при дворе дослужился до высокой должности полководца, в народных рассказах он часто фигурировал как генерал Ван. В годы Юнхэ он ушел в отставку, чтобы пуститься в «путешествие по горам и рекам» - посвятить свои дни песням, стихам и каллиграфии. В это непростое время стремление мыслящих и достойных людей было сохранить в себе силу духа, стойкость и мужество. Многие черпали силы, обращаясь к прежним эпохам, другие искали наполненности в общении с природой, в искусстве и медитации. Они создали свой особый мир, где играючи могли предаваться каллиграфии, петь, музицировать, пить с друзьями вино, состязаться в диалектике. Их беседы остались в истории китайской культуры под названием «цинтань - чистые беседы», целью которых было сделать дух более утонченным, неподвластным атмосфере века. Однако под внешней беззаботностью и легкостью Ван Сичжи и его друзей скрывался аскетизм и приверженность принципам даосизма. Известно, что Ван Сичжи был другом Сюй Мая, известного даоского мыслителя, написавшего трактат о деяниях бессмертных. Оба практиковали «воздержание от пищи из злаков и «глубокое дыхание». Другой известный каллиграф Ян Си, согласно преданию, был причастен к высшим тайнам даосской магии, достиг бессмертия и вознесся на небо в 336 г. Ему приписывается создание стиля цаошу - травяного письма, экстатического стиля, который напоминает состояние мага (каллиграфа, художника), в момент «жу шень» - «вступления в дух». Их замкнутый мир служил прообразом островов Пэнлай, обители бессмертных, в этом мире они были свободны и независимы, далеки от мирской суеты, водимы духом. В своих беседах они часто возвращались к столь любимому, почти хрестоматийному спору о правителе Вэй и журавлях. Эта притча многие столетия обсуждалась представителями разных школ, в ней рассказывается об удивительной привязанности правителя Вэй И (времена Сражающихся царств), который настолько любил журавлей, что испытывал высокое наслаждение, каждый раз наблюдая за их изящными повадками и грациозными движениями. Однажды во время битвы он засмотрелся на их танец, и проиграв сражение, потерял все свои владения. Одни комментаторы возмущались его беспечностью (…потерял дао, пренебрег долгом перед народом и заслужил кару небес…), другие восхищались(…кто может понять сердце художника, когда состояние высшего эстетического наслаждения дороже земных благ…), но для вэньжэнь (людей культуры) журавль был особенным персонажем, по верованиям даосов «сяньцинь – птицей бессметных», которая ведет души в заоблачные небесные сферы. Еще Чжуанцзы советовал «подражать танцу птиц, когда они расправляют крылья». Когда журавль вздымает гибкую шею и вытягивает ее, чтобы обернуться назад, он находит естественную позу, которая позволяет циркулировать человеческому дыханию во всем теле, и тогда «флейта человека - это гармонично подобранные бамбуковые трубки включает циркуляцию человеческого дыхания в общую структуру дыхания вселенной». Для Ван Сичжи наблюдения за журавлями, было следованием заветам даосских аскетов, стремившихся подражать этим птицам и стать, как они, существами больше небесными, свободными парить между мирами, «храня в сердце обширном и опустошенном память о тысячах ли пути». Для многих литераторов и ученых наблюдать за животными и птицами стало частью натуры, они внимательно всматривались в окружающий мир, находя в естественном поведении животных и птиц, явлений природы ответы на свои вопросы. Ван Сичжи, например, любил наблюдать за повадками гусей, он часами следил за ними, чтобы добиться такой же гибкости руки как движения их шей. Однажды, он даже выменял у живущего по соседству даоса гуся в обмен на собственноручно переписанный свиток Даодэцзин. Хуай Су, учился писать глядя на плывущие по ветру облака, Хуан Тиндзян познал тайну скорописи цаошу наблюдая схватку двух змей. Огромное значение уделялось разным видам дыхания. Для тренировки своего духа Ван Сичжи ежедневно «питал себя дыханием и для этого вдыхал более тысячи раз без перерыва», - говорится в его житии. «Когда хочешь писать - сначала сосредоточь дух и очисти свое сердце», - говорил он. Сосредоточиться значит наполнить себя энергией, чтобы затем освободиться от нее. В процессе написания каллиграф освобождается от дыхания накопленного, чтобы наполнить себя дыханием живым.

Друзья Ван Сичжи были также приверженцами философской школы Сюаньсюэ («Учение о таинственном»), восходящей к эпохе Троецарствия, называемое иногда неодаосизмом - попыткой по-новому интерпретировать и слить постулаты даосизма и конфуцианства (изящные и свободные движения журавля как раз как бы соединяют в себе принципы конфуцианской пристойности и одновременно естественной раскованности согласно Лао–дзы). По другим источникам огромное влияние оказала даосская школа «высшей чистототы» (Шанцин) в горах Мао-шань, последователи которой практиковали состояние мистического транса. Каллиграфия Ван Сиджи была тесно сплетена с даосской магией не только тренировкой тела, но также тем, что каждый момент жизни был подчинен осмыслению и наполненности духом. Даосы как мусульмане суфии, европейские неоплатоники прославляли вино как божественный дар «furor divinus» - Божественное вдохновение, выносящее личность на новый уровень восприятия. В этом плане гости Ланьтин, осушая кубки с вином, исполняли некий религиозный ритуал. Это времяпровождение не имело ничего общего с вульгарным пьянством, более того у даосского аскета вино вызывало состояние «магической благодати», ибо вино осознавалось как экстракт жизни. В состоянии опьянения они упивались духом фэн лю, духом тотальной спонтанности, духом свободы, который «дышит в ветре и поет в потоках». «Спонтанность – это форма деятельности Дао, - писал великий каллиграф Цай Юнь (2 в. н.э., создатель беглого письма бафэнь), -когда каллиграф пишет, он играя своей кистью, высвобождает творческие метаморфозы Дао тяньдао чжи бяньхуа). В комментариях к «Ицзину» постулируется мысль о том, что метаморфозы-изменения, преобразования - первое условие проявления жизненной силы Шэнь, которая изначальна. Каллиграф предоставляет возможность этой силе пройти и действовать через него, тогда он становится способным проявлять жизнь во всех аспектах. Цай Юнь определял способность каллиграфа давать жизнь всем существам «которые садятся или поднимаются, летают, уходят или приходят, ложатся или встают… насекомым, поедающим листья деревьев, возрождать жизнь острого меча и длинного копья, жизнь воды и огня, облаков и туманов, солнца и луны». Восприятие каллиграфии было сродни магии еще и тем, что уподобляло художника даосскому магу, читавшему письмена неба. Считалось, что когда художник пишет спонтанно он возрождает жест великого предка каллиграфов Цанцзе, историографа легендарного правителя Хуанди, начертавшего первые пиктограммы по образу созвездия Куй. По преданию сам Цай Юн открыл каллиграфический стиль бафэнь при таинственных обстоятельствах - в склепе на горе Сун он нашел книгу из шелка сырца, подобную магическим текстам, которые сверхъестественным образом являлись праведным даосам. Цай Юн три дня отказывался от пищи, находясь в каком-то исступлении, а потом еще три года пристально изучал текст. Предание также гласит, что он открыл этот секрет знаменитой художнице и каллиграфу Вэй Фужэй, а госпожа Вэй в свою очередь стала наставницей Ван Сиджи. Приверженность интеллектуальной элиты к скорописи «бафэнь» и «цаошу» не только импонировало духу спонтанности и свободы, оно вырожало даосскую идею изначального хаоса. Как истинные даосы, они пологали, что «изначальный хаос» - источник чистоты, а цаошу как раз позволяет этой первозданной энергии высвободиться. Тогда иероглифы могут стать проворными как вода быстрого потока… «сильными и быстрыми как дракон цзяолун». Цаошу невозможно научиться писать по прописям, копировать, его даже сложно прочитать, настолько иероглифы меняют форму. Это яркая вспышка сознания, выплеснувшаяся на бумагу, зарисовка духовных видений в конкретный момент времени и сам автор не может повторить его в точности. Как в дзенском чае ни одна чашка неповторима, так и каждый каллиграфический образец остается уникальным. Скоропись напоминала самому Ван Сиджи битву с холодным оружием - где мастер «играет с кистью, как воин со своим мечем». И хотя «Ланьтин сюй» написан более разборчиво в стиле синшу, однако гунфу мастера читается в огромной силе кисти, ловкости изящества, сплавленный в плотных штрихах туши. Кисть то поднимается то опускается, ци кисти то плотное, то пустое, столбцы подобно горному туману то разреженны то слитны - все принимает форму живого, дышащего потока, потока энергии, пронзающего пространство и время. Сравнение каллиграфии с владением мечем или стрельбой из лука не случайно. В написании иероглифа задействовано все тело, как хорошо натянутый лук, готовый в любой момент выпустить стрелу. По тому как человек владеет оружием, насколько сочетается в нем понимание меры остроты оружия и совершенство личности, определяется уровень постижения дао. Многие исследователи указывают, что связанные с оружием метафоры относительно каллиграфии, раскрывают ее медитативный смысл. Восхождение к вершинам каллиграфии с древних времен рассматривалось не просто рядом упражнений на развитие умений и качеств, а как путь (дао) к подлинной мудрости. Талант каллиграфа всегда рассматривался как победа воли, виртуозность и легкость как следствие настойчивости и внутренней дисциплины. От преодоления своих недостатков, дурных привычек, адепт учился управлять сначала своим телом, вести кисть мыслью, управлять энергией. Достигнув вершины, забыть о прошлом пути. Тогда характер мастерства меняется, деятельность становиться почти бессознательной. Иероглифы пишутся естественно, без усилий, подчиняясь тысячам изменений и десяти тысячам преобразований. Тогда каллиграфия перестает быть искусством, она становится только освобождением.

Китайская эстетика вслед за мастерами Цзинь ставила перед собой задачу - как человек, преследуемый изнутри тысячью искушениями повседневной жизни, находясь в стесненных обстоятельствах может достигнуть творческой отрешенности и свободы. Древние авторы отвечали на это так - «достигнув божественного», «войти в экстаз». Когда Ван Сичжи писал строки «Ланьтин сюй» он по мнению даосских мыслителей, был как бы унесен божественной силой («шэньджу» - получивший помощь бога). Художник уподобляется совершенномудрому человеку дао в умении «сохранять нетронутой мощь жизни» («шэнь цюань») и достаточно легкого толчка, чтобы побудить в себе свободное движение энергий, рождении десяти тысяч преобразований. У мудрецов эпохи Цзинь мистика, искусство и магия составляли одно цельное духовное пространство. Эта целостность и действенная система мировосприятия оказала сильнейшее влияние на всю последующую китайскую эстетику

Post Scriptum:

Павильон орхидей сохранился до наших дней, является местом паломничества каллиграфов со всего мира и просто любителей хорошего вина.

В 2010 году одна из ранних копий «Ланьтин сюй» была продана на аукционе за 46, 4 млн. долларов.

Русский перевод «Предисловия к Павильону орхидей».

В девятый год девиза Вечное Согласие, когда Юпитер находится в знаке Гуй-чоу, в начале последнего месяца весны, в Орхидеевой Беседке, что находится в уезде Куай Цзи, местечке Шань Инь, совершаем обряд очищения. Достойных круг собрался, младые и старшие вместе сошлись там, где есть высокие горы и отвесные скалы, пышные леса и стройный бамбук; где чистые и быстрые потоки льются слева и справа, по изгибам которых чашу вплавь отправляем. Сидим один за другим, и, хоть ни флейт бамбуковых нет, ни шелковых струн, к кому чаша приплывет, тот стих читает - довольно и этого, чтоб вволю наговориться о чувствах глубоких.

В день сей небо ярко, а воздух чист, благодатный ветер мирно веет. Взгляд подняв, величие видно вселенной; склонив голову, разглядеть можно многообразие мира. Все, что в открытости чувств око объемлет, доставляет усладу и взору и слуху, воистину радуя.

Вместе люди лишь время, что кратко, как кивок головы. Некоторые, заветные мысли свои раскрывая, друг с другом беседуют в комнатах; иные, иносказаниями играя, свободу духу своему дают вне стен. Хотя есть тысячи разных [людей], что стремятся к одному и отбрасывают другое, и неодинаковы те, кто в покое, с теми, кто в суете, но, всякий раз наслаждаясь встречаемым, на недолгое время пребывая в довольстве или радуясь собой, все мы не осознаем, что старость уже близко. Пытаясь угнаться за всем этим, мы устаем, чувства наши меняются вместе с событиями, и вот уже только вздохи печальные остаются. То, чем раньше мы наслаждались, в мгновение ока становится лишь следом прошедшего - и все это не может не печалить наши чувства. Опять же, хоть длина иль краткость жизни следуют природе, в конце концов, прекращается она. Древние гласили: "Рождение и Смерть равновелики". Но разве это не горько?

Каждый раз, когда вижу, что вдохновляло предков, - словно складываются две сломанные половинки одного целого; ни разу не было, чтобы, коснувшись письмён, не испытывал я печали, - но я не способен объяснить это чувство. Я точно знаю, что "смерть и жизнь - все пустая неправда" и "долгожитель младым умирает" - всего лишь глупые рассуждения. Как мы сейчас взираем на прошедшие поколения, так и последующие будут смотреть на нас, - разве не печально это? Посему веду запись о всех тех, кто здесь со мной, - записываю все ими рассказанное. Хотя иные поколения придут, и все изменится, но то, что будет вдохновлять, останется всё же неизменным. И в тех, что нас потом прочтут, пробудят также чувства творения культуры.